El día que España detuvo la conquista

Corría el año 1549. Carlos I de España era dueño del mayor poder que había conocido la Cristiandad. Aquel atardecer, en el despacho del emperador, no había consejeros ni embajadores, los acreedores habían callado sus reclamos, tampoco había capitanes impacientes esperando órdenes. Carlos estaba solo. La lámpara derramaba una luz incierta sobre los mapas extendidos sobre la mesa, donde el mar parecía infinito y las tierras coloreadas no tenían fin. Cerró los ojos para escuchar el rumor lejano de la ciudad que empezaba a adormecerse. Bajo sus manos estaba el mundo. Un mundo que era suyo, y el vértigo de aquella afirmación hizo que le temblaran las piernas.

Carlos de Gante, hijo de Juana y de Felipe, había nacido con el siglo. En febrero de 1500, cuando llegó al mundo, la nueva centuria apuntaba llena de promesas. Cincuenta años después, su propia experiencia como gobernante era ya densa y áspera. Con apenas dieciséis años fue proclamado sucesor al trono de los reinos de España; tres años después, el peso del Sacro Imperio Romano Germánico recaía sobre sus espaldas. Desde el inicio, la guerra parecía su eterna divisa; había sofocado la rebelión de los comuneros en Castilla y las germanías en Valencia y Mallorca, había vencido en guerras encarnizadas contra la osada Francia, capturado a su rey, luchado contra el Papado. Había combatido a los musulmanes en el Mediterráneo y, en el corazón de Europa, veía cómo las palabras de un monje agustino iban resquebrajando los cimientos de una Iglesia que sentía como propia.

Mientras tanto en España, a quien le debía todo, la mirada se posaba en horizontes más luminosos: en los mares del mundo, Juan Sebastián Elcano medía la redondez de la Tierra, sus capitanes, Cortés y Pizarro, ponían a sus pies imperios y extendían la bandera de Castilla por tierras desconocidas e inmensas aguas llenas de promesas. Nunca un rey recibió tanto poder de manos de sus súbditos.

Detrás de los finos visillos que lo separaban de la plaza donde estaba su palacio, el emperador tenía ante sí la majestuosa fachada de la Iglesia de San Pablo. La piedra, erguida como un inmenso retablo, parecía agitarse en la penumbra, cobraba movimiento bajo la luz temblorosa. No era un muro inmóvil: era una multitud de figuras que murmuraban, que susurraban, que reclamaban su atención.

El murmullo fue creciendo en su cabeza hasta convertirse en un clamor. Voces de príncipes, de sabios y de santos, de hombres de Iglesia se alzaban con firmeza, tercas, insistentes: “Así no… así no”. Las palabras eran como golpes sobre su coraza de soberano, abriendo en ella fisuras invisibles. Carlos sintió que aquellas voces lo despojaban de la majestad terrenal y lo enfrentaban a la certeza de que, al final de su vida, él también rendiría cuentas ante Dios, como cualquier mortal.

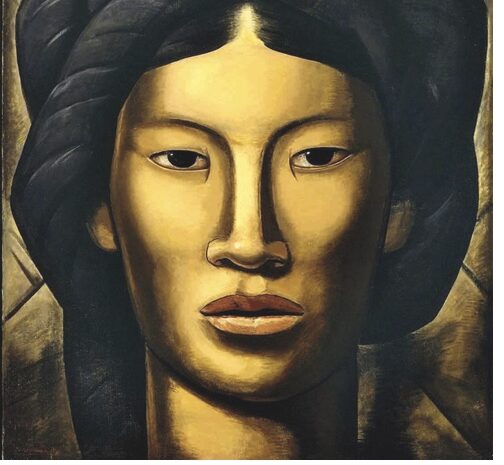

Fray Bartolomé de las Casas, Domingo de Soto, Francisco de Vitoria … vinieron a su mente. Eran hombres que habían forjado sus conciencias con el alma de un pueblo de guerreros, enraizado en la sólida fe de los cristianos que, durante siglos, habían llevado la cruz en la punta de sus lanzas. Ahora, sus voces resonaban como espadas de palabra, con su verbo acerado hablaban por boca de los pueblos lejanos que, como iguales, ya eran súbditos de sus reinos aunque nunca llegara a conocerlos. Su clamor era uno solo: respeto. Sabía que aquellos frailes no buscaban riquezas ni poder mundano, su empeño era la verdad.

Carlos inclinó la cabeza. Comprendió, con un estremecimiento, que no existe arma más poderosa que la palabra y se rindió a su poder.

Con las manos entrelazadas buscó una luz que le indicara el camino; esa luz que había guiado a Isabel y a Fernando, llena de una fe indomable, que sostuvo sus reinos en la unidad de la Cristiandad. La fuerza de su legado era tal que pesaba sobre él y sobre todo ese pueblo que los había sostenido a ambos juntos porque irradiaban grandeza. Con esa misma fe salpicada en los corazones de todos sus súbditos, cruzaron los mares dispuestos a fecundar nuevas tierras. Ante él se levantaba ahora una tensión difícil: la empresa evangelizadora se mezclaba con la ambición de hombres que, en su nombre, tomaban posesión de mundos enteros. No eran enemigos lo que encontraban, sino pueblos y costumbres que aguardaban ser transformados por la semilla del Evangelio. Y el peso de decidir cómo hacerlo, con justicia o por la fuerza, recaía sobre sus hombros.

En el silencio de la sala, juntó las manos en una súplica y se dejó envolver por el silencio. El emperador del mundo se descubría más pobre que un campesino, porque ni toda su gloria podía comprar la paz de su alma. Carlos inclinó la frente ante el crucifijo de plata que lo acompañaba siempre. No era miedo ni debilidad lo que sentía; era la confrontación con una pregunta decisiva que necesitaba una respuesta: ¿Es justa la conquista?

Su alma de guerrero se revelaba: él no debía tener dudas, era un hombre de armas, se repetía a sí mismo, y un guerrero siempre debía sostener firme la mirada en su objetivo a riesgo de perderlo todo, incluso la vida. Pero allí, en aquellos lugares en donde no alcanzaba su mirada, no había invasores ni enemigos de siglos, sino pueblos que vivían bajo otras leyes y otros dioses, sin haber oído jamás el nombre de Cristo. Y en aquel silencio, la compasión por aquellos a quienes, probablemente, nunca vería cubrió su corazón como un fino terciopelo acariciando una fibra desconocida en su interior.

Nuevamente su mirada se extendió mas allá de los visillos y la respuesta pareció filtrarse entre los delicados pliegues de la fina tela. Tenía que dejarse llevar por el susurro de voces que seguían y seguían… Carlos cerró los puños para medir hasta dónde alcanzaba su poder. Sin embargo, bastó un instante, la resolución emergió desde el interior de su estómago con una fuerza inusitada: no se emprendería una nueva expedición mientras no se aclarase, en conciencia, si era lícita. Había que dejar hablar a los sabios.

La noche había caído, Carlos apagó la pequeña llama de la vela que aún permanecía vacilante y con pasos lentos se retiró a sus aposentos.

Aquella mañana de abril de 1549 amaneció clara y serena. Traía consigo el inicio de una nueva empresa: los consejeros debían dar forma a un deseo inesperado del emperador. Desde Valladolid partió la orden, y como un eco se fue extendiendo por sus reinos: la conquista debía detenerse. Por un instante, la espada de España quedó suspendida en el aire, sostenida no por la fuerza de las armas, sino por el peso de la conciencia.

Este episodio olvidado revela la singularidad de un Imperio.

Carlos I de España era dueño del mayor poder que había conocido la Cristiandad. Entre la gloria y la duda, entre la fuerza y la justicia, España se atrevió a detener la mano de un emperador para preguntarse por la legitimidad de su misión.

En Valladolid, por un instante, la historia se detuvo y el mundo contuvo el aliento.