Moctezuma y Cortés -Dos hombres para un solo mundo-

“Y cuando Moctezuma vió que no podía vivir, con grandes gemidos y sollozos se volvió a Cortés y le dijo: ‘Señor Malinche, yo ya entiendo que las grandes penas de mi enfermedad y las que tengo de lo que pasa en la ciudad, son tales que se ha de acabar mi vida; y ruego y pido en nombre de todos mis hijos y de mis mujeres que se las encomiendo a tu amistad y buena obra.’” Bernal Díaz del Castillo -Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España-

Desde el instante en que los españoles comenzaron a posar sus pies en las tierras continentales de las Indias, Moctezuma II, el gran tlatoani mexica, fue advertido de sus movimientos. Le hablaban de unas enormes casas que flotaban sobre el agua como si fueran montañas vivientes, repletas de hombres barbados, montados sobre bestias desconocidas, que invocaban a un dios magnánimo y poderoso mientras tomaban posesión de todo lo que encontraban a su paso con inaudita osadía.

Día tras día, las noticias eran más inquietantes: ya no marchaban solos, multitudes de pueblos tributarios y enemigos del imperio se unían a ellos, como atraídos por un poder invisible.

Día tras día, las noticias eran más inquietantes: ya no marchaban solos, multitudes de pueblos tributarios y enemigos del imperio se unían a ellos, como atraídos por un poder invisible.

Inquieto, Moctezuma mandó llamar a sus sacerdotes y adivinos. Reunidos en cónclave, evocaron los portentos que habían estremecido a la ciudad: el templo de Huitzilopochtli devorado por las llamas sin causa aparente; el rayo que fulminó el santuario de Xiuhtecutli sin dejar rastro de trueno; la inundación de agua hirviente que arrasó casas y cosechas; la visión espectral de una mujer que recorría las calles de Tenochtitlan con gritos lastimeros; la captura, en las aguas del lago, de una grulla que portaba un espejo en la cabeza. Y, como si fuera poco, los deformes prodigios de criaturas con un cuerpo y dos cabezas que se desvanecían de súbito, dejando tras de sí un eco de desasosiego.

Los sacerdotes hablaron con franqueza: eran señales de funestos presagios. El remedio, dijeron, era alejar a toda costa a esos hombres recién llegados, pues venían a trastocar el orden del mundo.

Moctezuma, receloso, pero aún titubeante, mandó mensajeros para disuadir a los extraños. Les rogó que no entraran en la ciudad y, como muestra de buena voluntad, envió ricos presentes. Más todo fue en vano. Cortés, acompañado por una mujer que traducía sus palabras con la fidelidad de quien entrega el alma, caminaba impulsado por un sueño: el de alcanzar el corazón de aquel imperio.

Supo Moctezuma que aquellos hombres avanzaban como un río incontenible: vencían obstáculos, entablaban batallas, sostenían largas pláticas y, con cada alianza, acrecentaban la comitiva que los seguía en su marcha inexorable. Nada parecía poder detenerlos. Y, sin embargo, había un interrogante que solo podía resolverse cara a cara.

El gran tlatoani no hallaba descanso. Conocía demasiado bien el mundo de sus dioses: fuerzas poderosas que se encarnaban en formas terrenales, capaces de dar la vida o arrebatarla, de traer la luz o hundir en la oscuridad. Entre todas ellas, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, resonaba con un presentimiento mayor. El dios sabio, portador de paz y concordia, había prometido regresar. ¿Serían aquellos extranjeros el retorno anunciado por los ancestros?

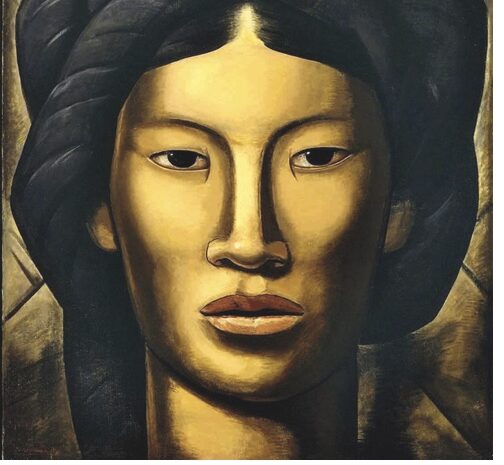

Cuando los recién llegados se adentraron en Tenochtitlán, quedaron sobrecogidos. A través de canales y calzadas repletas de gentes expectantes, la ciudad se abrió ante ellos como un sueño de piedra y agua. Moctezuma, consciente de la magnitud de aquel momento, acudió en persona a recibirlos en las puertas de su capital. Su presencia era la de un semidiós: guerrero veterano, soberano sagrado, garante del equilibrio de su pueblo. Frente a él, Cortés: joven, audaz, persuasivo, armado de una fe ardiente y una voluntad de hierro, que se presentó como enviado de un gran emperador de tierras lejanas y mensajero de un Dios único que aborrecía los sacrificios humanos.

El gesto de Moctezuma fue hospitalario. Los instaló en el palacio de Axayácatl, donde habían reinado sus antepasados. Más pronto la desconfianza se impuso. En noviembre de 1519, Cortés tomó a Moctezuma como rehén, tratándole con respeto, pero privándole de libertad. Así comenzó un tiempo extraño: seis meses en los que ambos hombres convivieron, compartiendo juegos y conversaciones sobre la creación del mundo, sus dioses y sus destinos. Nadie podrá conocer el secreto de esas confidencias, pero los hechos revelan que entre ambos se tejió un lazo de respeto —quizá de fatal reconocimiento— como si supieran que estaban cumpliendo un designio que los sobrepasaba.

Con todo, la situación se volvió insostenible. Moctezuma, cada vez más presionado, gobernaba en nombre de los españoles, pero su autoridad se desmoronaba. Se resignó a jurar lealtad a Carlos V y toleró la destrucción de los ídolos y la erección de un santuario cristiano en el Templo Mayor. Aquella humillación abrió un abismo entre él y sus nobles.

Llegó un día en que Moctezuma, con lágrimas en los ojos, confesó haber sido vencido por un poder superior. Bernal Díaz cuenta que no solo lloró el emperador mexica, sino que también los hombres de Cortés, al verle humillado, derramaron lágrimas con él: «Y queríamoslo tanto, que a nosotros de verle llorar se nos enternecieron los ojos, y soldado hubo que lloraba tanto como Montezuma; tanto era el amor que le teníamos». Salvador de Madariaga lo expresaría siglos más tarde con hondura:

«Aquella escena en la Méjico azteca moribunda, en que los hombres de Cortés lloraron por Moteczuma, es uno de los momentos de más emoción en la historia del descubrimiento del hombre por el hombre. En aquel día el hombre lloró por el hombre y la historia lloró por la historia» (Cortés 319).

Salvador de Madariaga -Hernán Cortés- 1941-