Los Patagones – En tierra de los gigantes tehuelches-

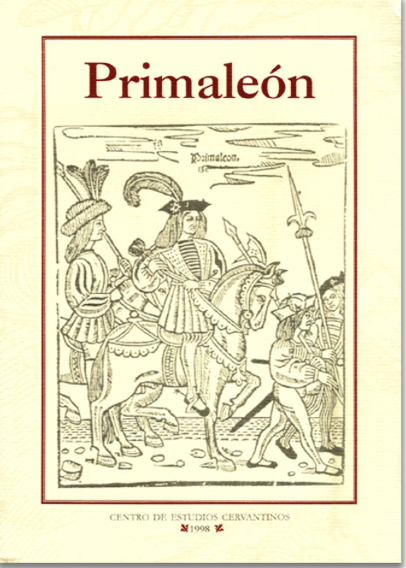

Fragmento adaptado de la novela Primaleón (1512) “Hallamos hombres de tan grande estatura que el mayor de los nuestros apenas les llegaba al pecho. Sus pies eran tan gruesos que parecían patas de oso. Cubrían sus cuerpos con pieles crudas, aún sangrientas, y hablaban con voces que resonaban como en cavernas. Vivían sin rey ni ley, alimentándose solo de caza en chozas hechas de huesos y cueros. Su fuerza parecía excesiva, pero no su malicia, pues más se maravillaban de nosotros que nosotros de ellos.” (Adaptado del Libro II de Primaleón, impreso en Toledo, 1512, por Arnao Guillén de Brocar / Cromberger)

En aquellos insólitos tiempos en que los barcos navegaban por mares desconocidos y por tierras inexploradas, las mentes de quienes vivían esas experiencias estaban abiertas a todas las sorpresas, porque todo era posible. Cuando en 1520 la flota de Magallanes, en busca de un estrecho por el que atravesar el continente para llegar a las Molucas, echó el ancla en las frías costas de San Julián, los hombres estaban cansados y desmoralizados. El invierno austral comenzaba a hacerse sentir. Fue entonces cuando, entre las dunas y los cielos grises, apareció un ser que parecía salido de las páginas de un libro: un hombre de extraordinaria estatura, envuelto en pieles, que caminaba con paso solemne y miraba con asombro a los recién llegados.

Antonio Pigafetta lo describió con detalle en su diario. Lo observó bailar, cantar, trazar cruces en la arena como si quisiera comunicarse con ellos. Aquellos marineros, que habían crecido entre historias de caballerías, no vieron simplemente a un indígena alto, sino a una figura casi fabulosa.

Relato de Antonio Pigafetta sobre los patagones reales (1520) “Era tan grande aquel hombre que los más altos de nosotros apenas le llegaban a la cintura. Iba cubierto de pieles de animales cosidas con sus propias venas, y sus pies estaban forrados con el mismo cuero. Tenía una voz como de buey, y hacía grandes saltos por la arena. Hicimos amistad con él ofreciéndole espejos y cuentas.”

En Sevilla, antes de embarcar, más de uno había leído o escuchado el Primaleón, libro impreso en 1512. El marino exhausto, con frío y hambre, necesitó recurrir a su mundo imaginario para darle forma a lo desconocido. En ese instante, realidad y ficción se fundieron. Y, sin pretenderlo, dejó una huella que aún perdura en los mapas.

El Primaleón es un libro de caballerías publicado en Salamanca en 1512. Es parte de esa tradición literaria tan popular en la España del Renacimiento, donde las historias de caballeros errantes, sus hazañas amorosas y sus aventuras fantásticas cautivaban a los lectores. El libro narra las hazañas de Primaleón, hijo de Palmerín de Oliva, y de su hermano Polendos. Primaleón representa al caballero perfecto, con virtudes heroicas y un amor noble. Polendos, en cambio, es el modelo del compañero leal, más humano y realista. Aparecen magos, islas encantadas, pruebas de honor y amores idealizados.

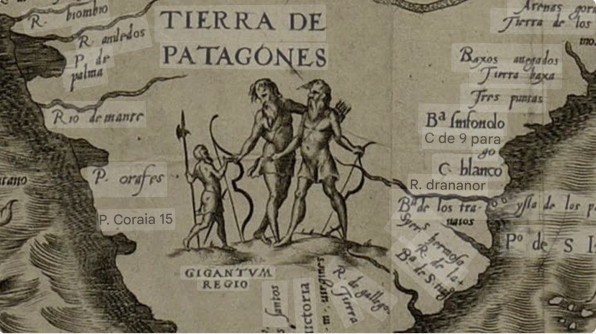

En las páginas de aquel libro aparecía un personaje temible: el gigante Patagón. Y la memoria de esas lecturas, viva en las noches de guardia y en las charlas de cubierta, se proyectó de golpe sobre aquel encuentro inesperado. Así nació el nombre. A los indígenas de San Julián los llamaron “patagones”, como si fueran los descendientes de aquel ser fabuloso.

Nadie lo escribió de manera explícita en sus derroteros, pero la tradición popular fijó el término, y de él brotó el nombre de toda una región del mundo: la Patagonia.

Con el tiempo, se ha llegado a la conclusión de que las singulares características físicas de los habitantes de aquellas tierras frías se debían a una dieta rica en proteínas y grasas, y a una vida activa y adaptada a un clima duro. Los pueblos que hoy se engloban bajo el complejo nombre de tehuelches vivían una existencia nómada, alimentándose de carne de guanaco, ñandú y grasa animal que les permitía soportar las bajas temperaturas.

Aunque hoy no los consideraríamos gigantescos, en aquella época los europeos apenas alcanzaban el metro sesenta de estatura, mientras que muchos de ellos superaban el metro ochenta y cinco. Para el ojo español, acostumbrado a la fantasía caballeresca, aquellos hombres eran titanes.

La clasificación de las etnias patagónicas siempre ha sido difícil. Muchos pueblos desaparecieron, otros migraron constantemente y algunos fueron absorbidos por los mapuches (o araucanos), que irrumpieron desde el oeste, provocando profundas transculturaciones. La posterior Conquista del Desierto, ya en el siglo XIX, casi extinguió a estas comunidades. Hoy quedan pocos descendientes, y ni siquiera los investigadores coinciden en cómo nombrarlos.

En todo caso, los españoles no lograron conquistar ni dominar a los patagones. No hubo batallas épicas, sino fracasos persistentes para someter o controlar a un pueblo libre, móvil y autosuficiente. El problema fundamental fue que los españoles buscaban vasallaje y obediencia, mientras que los tehuelche no reconocían más autoridad que la de su propia comunidad.

Tampoco fue posible consolidar asentamientos permanentes, pese a los intentos. El más célebre fue el de Sarmiento de Gamboa en el siglo XVI. Convenció al rey Felipe II de que era necesario asegurar el Estrecho ante posibles piratas, y el Consejo de Indias aprobó la empresa.

Llegaron unos 530 colonos en 1584. Fundaron “Purificación de Nuestra Señora”, luego “Nombre de Jesús” cerca del cabo Vírgenes, el último «Rey don Felipe» en las proximidades de la actual Punta Arenas. Se nombraron autoridades, se sembró, se rezó. Pero la tierra era ingrata: solo el mar daba peces y moluscos. El frío y el hambre comenzaron a diezmar al grupo. Cuando quedaban 340, Sarmiento partió a buscar socorro, pero la fatalidad hizo que nunca pudiera regresar.

El último de los asentamientos, el «Rey don Felipe» sufrió el drama del hambre, el abandono y la desolación. Fue descubierto por corsarios ingleses que se llevaron todo lo que les fue útil y solo a uno de los supervivientes: Tomé Hernández, quien pudo al fin contar todo lo ocurrido. Dejaron tras ellos un patético nombre, producto de la cínica sonrisa de los perros del mar: «Puerto Hambre», un nombre que aún perdura.

Allí, en aquel confín del mundo, quedó el testimonio de una lucha más grande que cualquier batalla: la del hombre contra el viento, contra el hielo y contra los sueños demasiado grandes para una última y desoladora orilla.

Fuentes:

RAH: Sarmiento de Gamboa

Complejo Tehuelche